Röntgenstrahlen spielen eine besondere Rolle im Leben von Peter Walter. Wegen ihnen wechselte der promovierte Physiker im Sommer ans Forschungszentrum Jülich. Dort leitet er am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW) des Forschungszentrums Jülich den Aufbau eines besonderen Forschungswerkzeugs – einer groß dimensionierten Probenumgebung für eine Röntgen-Beamline. Das klingt kompliziert – und ist es auch. Wir erklären es später. Die neue Anlage entsteht im Team: Peter Walter baut dafür die Abteilung Langzeit- und Hochdurchsatz-Charakterisierung im Institutsbereich Katalytische Grenzflächen (INW-1) unter Prof. Hans-Georg Steinrück auf.

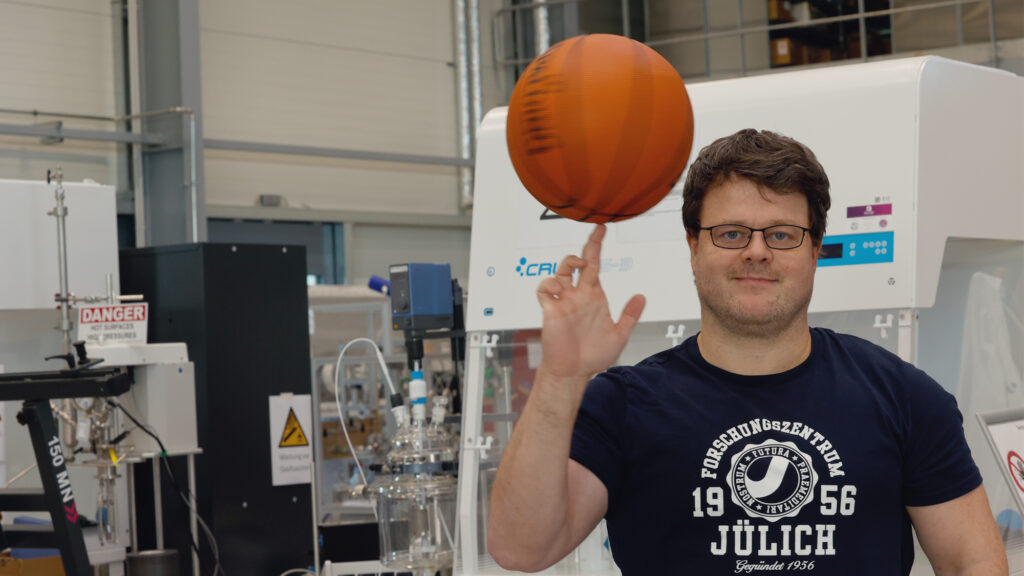

Seine erste folgenschwere Begegnung mit Röntgenstrahlen im Jahr 1997 war ungewollt. Damals wollte er Basketballprofi werden. Mit seiner Mannschaft KICKZ München Basket war er ein Jahr zuvor bayerischer A-Jugend-Meister geworden. Als Point Guard, auf Deutsch Aufbauspieler, lenkte er das Spiel – bis eine schwere Schulterverletzung seine Karriere beendete. Ein Röntgenbild machte das endgültig klar.

Ein Plan B, der keiner war

Plan B war eine Ausbildung zum technischen Zeichner. „Mir war schnell klar, dass das nichts für den Rest meines Lebens war“, sagt Peter Walter heute. Also suchte er einen neuen Plan A: Der junge Mann mit qualifizierendem Hauptschulabschluss holte das Abitur nach und absolvierte anschließend ein Studium der Technischen Physik in Berlin.

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg arbeitete Peter Walter danach als Beamline-Ingenieur mit am Aufbau einer wissenschaftlichen Röntgen-Infrastruktur. Die Ausgangssituation war eine leere Halle, das Fernziel eine Halle mit großen Röntgengeräten für wissenschaftliche Zwecke, sogenannten Beamlines.

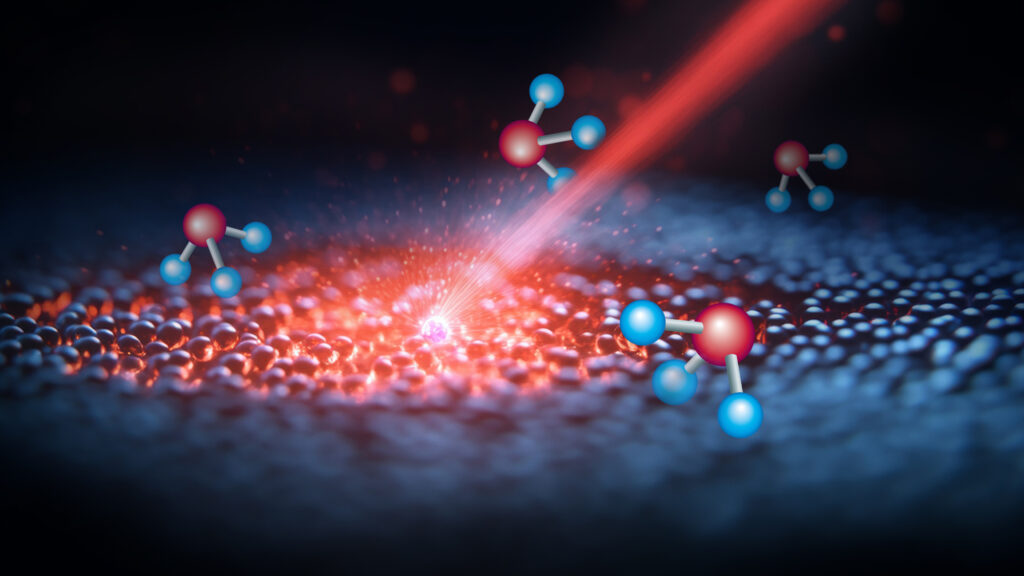

Mit einer Beamline untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Strukturen auf atomarer und molekularer Ebene, indem Röntgenstrahlen durch Optiken geleitet, gebündelt und auf Proben gelenkt werden. Die gemessene Streuung verrät die Position und den Zustand der kleinsten Teilchen – eine Grundlage vieler physikalischer Erkenntnisse.

Während dieser Zeit promovierte Peter Walter parallel in Physik an der RWTH Aachen. Anschließend arbeitete er auch als Postdoc weiter am DESY.

Eine besondere Keksdose

Bei DESY ist eine Röntgen-Beamline an ein Synchrotron angeschlossen – einen Teilchenbeschleuniger, der unter anderem intensive Röntgenstrahlen erzeugt. Schon kurz nach seinem Start in Hamburg wusste Peter Walter: „Große Forschungsgeräte aufbauen – das ist genau mein Ding.“

Seitdem hat er an vielen großen Projekten gearbeitet. Sie alle zu beschreiben, wäre wie der Versuch, eine feudale Hochzeitstorte in eine Keksdose zu packen. Apropos Keksdose, oder Cookie Box: So lautet der Spitzname eines Multi-Resolution Electron Spectrometer Array, das Peter Walter in seiner Zeit in Hamburg konzipiert und erstmals aufgebaut hat. Das Messinstrument misst parallel zu anderen Experimenten, ohne den Strahl zu stören.

Eine Million Blitze pro Sekunde

Danach wechselte Walter an das SLAC-Forschungszentrum der Stanford University, das spezialisiert ist auf Teilchenbeschleuniger, Röntgenlaser und Materialforschung. Die Keksdose als Idee entwickelte er hier weiter. Dort lernte er auch Hans-Georg Steinrück kennen – ein Kontakt, der später seinen Wechsel nach Jülich mitbestimmte. Am SLAC arbeitete er am Linac Coherent Light Source (LCLS), dem ersten Röntgen-Freie-Elektronen-Laser der Welt.

Von 2017 bis 2022 leitete Walter die Planung und den Aufbau einer Röntgen-Beamline für LCLS II, eine Weiterentwicklung des ersten Röntgen-Freie-Elektronen-Lasers, der bis zu eine Million Röntgenblitze pro Sekunde erzeugen kann statt bis dato 120. Die höhere Frequenz war eine Herausforderung für die Spiegelsysteme und das gesamte Team. „Nach Jahren der Planung und des Designs haben wir mitten in der Pandemie mit dem Aufbau angefangen – in einer leeren Halle – und ein weltweit einzigartiges Messinstrument aufgebaut“, erinnert er sich.

Wie im Basketball gilt: Der Aufbauspieler funktioniert nur mit einem Team. Das gilt auch für Aufbauspieler mit internationalem Renommee. Vor seinem Start in Jülich war Peter Walter als federführender Autor am Erstellen der FEL-Roadmap beteiligt, die den Weg dafür eröffnet hat, Chiralität in der Gasphase zu entschlüsseln. Das Thema klingt komplex, ist aber grundlegend für unser Verständnis von Molekülen, Reaktionen und sogar Leben selbst.

Chiralität bedeutet, dass viele Moleküle zwar identisch aufgebaut sind, sich aber wie Spiegelbilder nicht identisch verhalten. Beispielsweise können sie an verschiedene Moleküle andocken. Vergleichbar ist das mit einem linken und einem rechten Handschuh, die nur auf die passende Hand passen. Ein bekanntes Beispiel sind die sogenannten linksdrehenden und rechtsdrehenden Joghurtkulturen. Der menschliche Körper kann linksdrehende Joghurtkulturen gut verarbeiten, während er rechtsdrehende unverarbeitet ausscheidet.

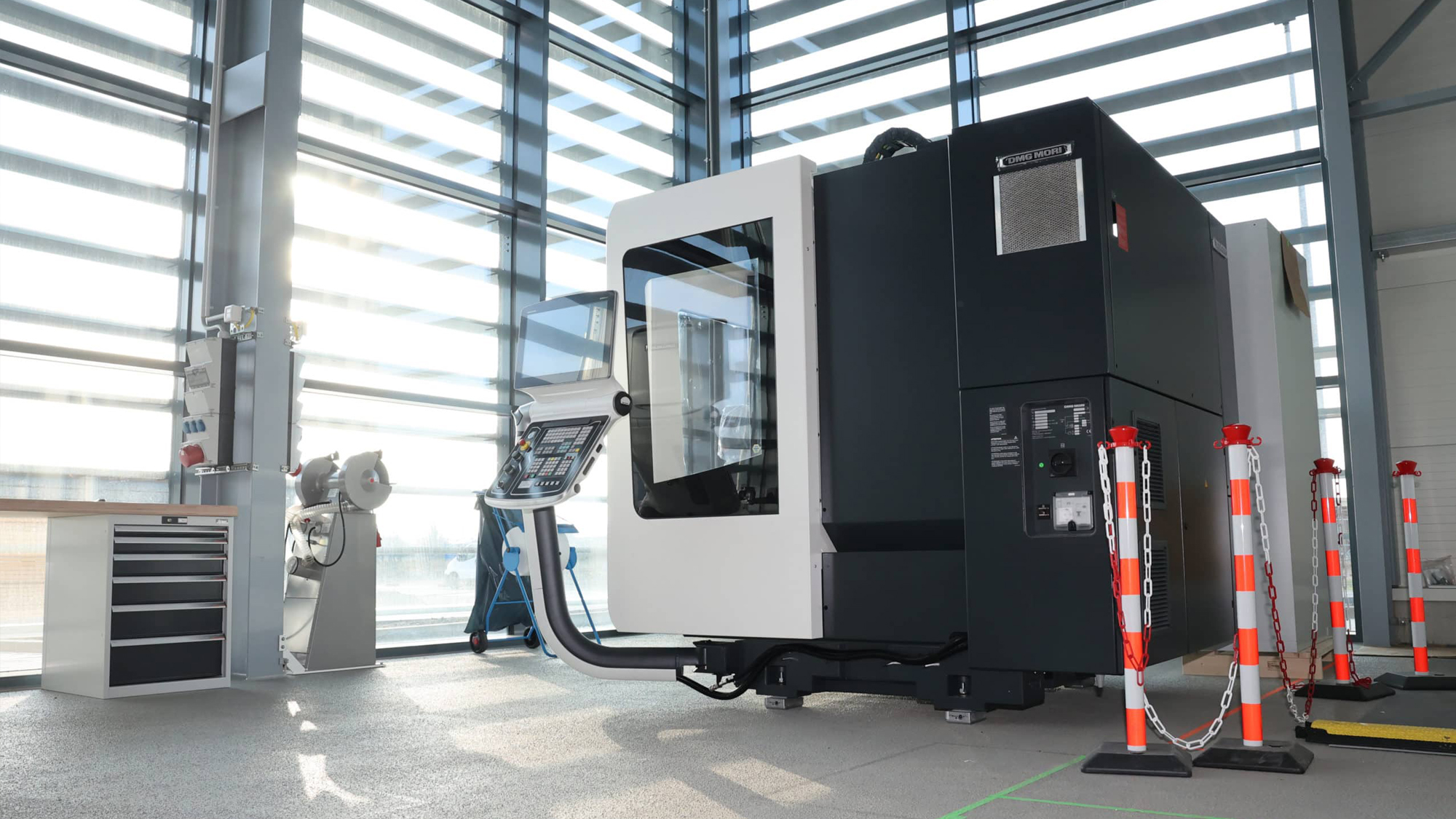

Auch in Jülich setzt Peter Walter auf Teamwork. Die geplante Beamline mit großer Probenumgebung ermöglicht eine große Zahl an Langzeituntersuchungen, die parallel stattfinden können. Die Proben sind abgeschlossen und verfügen über eine autarke Infrastruktur, sodass die Reaktionen im Inneren ununterbrochen ablaufen können. „Wir bauen eine Umgebung, in der viele Proben über lange Zeit reagieren können. Täglich werden sie in den Röntgenstrahl gehalten und vermessen, um ihre Veränderungen zu verfolgen“, erklärt er. So lassen sich beispielsweise Ursachen für Aktivitätsverluste bei Katalysatoren erkennen – und Wege finden, sie zu beheben.

Mit Röntgentechnologie schneller in die Anwendung

Der Aufbau dieser Großanlage dauert Jahre, doch Peter Walters Vorfreude ist groß. „Ich habe über 20 Jahre Grundlagenforschung betrieben, die keinen direkten Anwendungsbezug hatte. Hier am INW kann ich jetzt anwendungsorientierte Grundlagenforschung machen. Zu wissen, dass die Ergebnisse unserer Arbeit direkt umgesetzt werden können, war ein starkes Argument für meine Rückkehr nach Deutschland.“

Im INW arbeiten vier Institutsbereiche eng verzahnt: INW-1 erforscht atomare Prozesse, INW-2 arbeitet an Katalysatormaterialien, INW-3 konstruiert Reaktoren und INW-4 plant komplette chemische Anlagen. Die Arbeit jedes Bereichs baut auf den anderen auf. Der Erfolg einer neuen Großanlage fängt mit neuen Erkenntnissen über Veränderungen auf atomarer Ebene an.

Peter Walter will mit einer Methode aus der Grundlagenforschung, dem Röntgen, direkte Anwendungen ermöglichen – etwa langlebigere Katalysatoren, die Wasserstoff effizienter in Moleküle wie Methanol oder Ammoniak einlagern. So wird Wasserstoff als Energiespeicher praktikabler und günstiger. „Ich habe schon immer gerne große Geräte aufgebaut, die uns dabei helfen, Phänomene auf der kleinsten Skala zu verstehen und zu nutzen“, betont er. Jetzt baut er neuartige Röntgen-Beamline, die die Energiewende voranbringen. Und das macht der verhinderte Basketball-Aufbauspieler in einem besonderen Team: Jeder Einzelne ist unverzichtbarer Teil eines Teams. Jedes Team ist unverzichtbar für die Mission des gesamten Instituts. Das ist quasi Teamarbeit2.

Das Urheberrecht der auf dieser Website genutzten Bilder obliegen dem Forschungszentrum Jülich sowie der aligator kommunikation GmbH und stock.adobe.com.