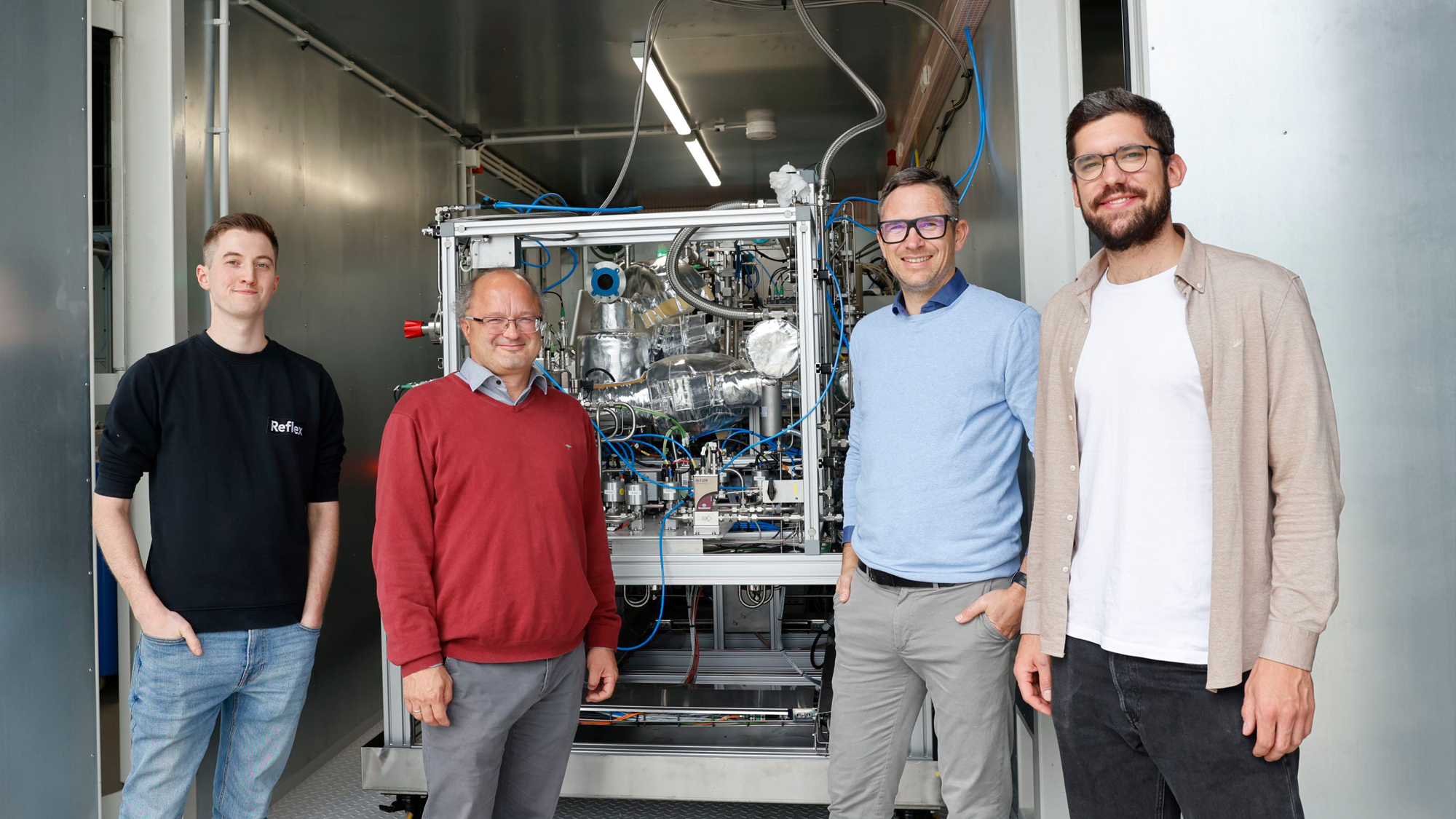

In der technischen Halle des Instituts für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW) am Forschungszentrum Jülich ist Platz frei geworden. Denn der Schiffscontainer, der die sogenannte DeVer-Anlage enthält, steht seit ein paar Tagen an einem anderen Ort im Brainergy Park Jülich. Noch in diesem Jahr soll die Pilotanlage als eine der ersten Anlagen des INW den Betrieb aufnehmen. Ihre Funktion: Sie ist eine Art Flaschenöffner für die Wasserstoff-Pfandflasche.

DeVer ist eine Entwicklung des Chemieingenieurs Dr. Simon Hahn. Noch arbeitet er am Forschungszentrum. Sein Ziel ist die Ausgründung, seine Kerntechnologie dafür ist die katalytische Verbrennung. Das im Aufbau befindliche Unternehmen heißt Clean H2eat und entwickelt hybride Prozesswärmeanlagen, die flexibel Strom und Gas/Wasserstoff nutzen.

Der Name DeVer ist bezeichnend. „De“ steht für Dehydrieren, „Ver“ für Verbrennung. DeVer setzt Wasserstoff aus einem größeren Trägermolekül frei. Das Trägermolekül ist im übertragenen Sinn die Pfandflasche, mit deren Hilfe der in seinem natürlichen Zustand schwer handhabbare Wasserstoff besser gespeichert, gelagert und transportiert werden kann. Das Öffnen der Pfandflasche nennt sich Dehydrierung. Bei dieser Reaktion wird Wasserstoff aus dem größeren Molekül gelöst. Dafür braucht es Wärme. Die Wärmeerzeugung ist also der Flaschenöffner.

Verbrennung ohne Flamme

Die Wärmeerzeugung in der DeVer-Anlage beruht auf einem patentierten Prozess, der erstmals in größerem Maßstab demonstriert werden soll. Die notwendige Wärme und Temperatur stammen aus der katalytischen Verbrennung. Das ist eine besondere Art, einen Brennstoff – zum Beispiel Gas, Wasserstoff oder Alkohol – zu verbrennen. Sie läuft nicht mit einer offenen Flamme ab, sondern über eine chemische Reaktion auf einer Oberfläche, dem Katalysator. Die Verbrennung verursacht keine Emissionen. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zur Flamme: Die Temperatur bei der katalytischen Verbrennung kann bis zu einem Niveau von 500 Grad Celsius nach Bedarf gesteuert werden, sodass keine Stickoxid-Emissionen entstehen.

Anlage versorgt sich selbst

„Die katalytische Verbrennung ist damit gut für eine ganze Reihe industrieller Wärmeanwendungen geeignet“, erklärt Simon Hahn. Beispielsweise in der Lebensmittel-, Papier- oder Bekleidungsindustrie. DeVer soll einen anderen Zweck erfüllen, nämlich den als Flaschenöffner für die Wasserstoff-Pfandflasche. Das mit Wasserstoff beladene Trägermolekül wird angeliefert und mit Wärme aus der katalytischen Verbrennung erhitzt. Das Brenngas für die katalytische Verbrennung: Wasserstoff, der für das Anfahren des Reaktors aus einem Druckbehälter genommen wird. Einmal angelaufen, kann sich die Anlage selbst versorgen. „Den notwendigen Wasserstoff nehmen wir aus dem Wasserstoff, den wir gerade aus der Pfandflasche freigesetzt haben“, erklärt Simon Hahn. „Mit der DeVer-Anlage wollen wir zeigen, dass wir den Wasserstoff effizienter, sicherer und platzsparender im Vergleich zum Stand der Technik freisetzen können“, beschreibt Simon Hahn das Ziel der DeVer-Anlage.

Gebaut wurde DeVer am Institute for Technology and Engineering (ITE) des Forschungszentrums nach der Idee von Simon Hahn. Im Testbetrieb will er jetzt zeigen, dass die Technologie bereit ist für die industrielle Anwendung und Skalierung. An anderer Stelle im Brainergy Park wird die Anlage bald ans Stromnetz angeschlossen und in Betrieb genommen.

Das Urheberrecht der auf dieser Website genutzten Bilder obliegen dem Forschungszentrum Jülich sowie der aligator kommunikation GmbH und stock.adobe.com.