Der Klimawandel ist real, genau so wie der Einfluss des Menschen auf die globale Erwärmung. Da ist sich die überwältigende Mehrheit der zuständigen Forscher einig. „Wir beobachten global bereits eine Temperaturerhöhung von 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.“ Das sagte die Anfang 2023 viel zu früh verstorbene Jülicher Atmosphärenforscherin Prof. Dr. Astrid Kiendler-Scharr 2021. Damals gehörte sie zu den Leitautorinnen und -autoren des aktuellen Weltklimaberichtes. „Die Geschwindigkeit, mit der die Temperatur ansteigt, ist beispiellos. Wenn wir die Klimamodelle anschauen, dann wäre die Temperatur konstant geblieben. Nur wenn wir den menschlichen Antrieb mit Treibhausgasen mit einbeziehen, können wir die beobachtete Temperaturerhöhung erklären.“

Weiter führte Astrid Kiendler-Scharr damals aus, dass damit zu rechnen ist, dass Wetterextreme wie die Hochwasserkatastrophe 2021 oder die enorm trockenen Jahre 2018, 2019 und 2020 sehr wahrscheinlich zunehmen werden.

„Wir beobachten global bereits eine Temperaturerhöhung von 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.“

Prof. Astrid Kiendler-Scharr (1973 – 2023), ehem. Institusleiterin IEK-8 des Forschungszentrums Jülich

HC-H2-Format „Was ist das?“: Klimawandel

Ganz kurz formuliert: Das menschliche Handeln ist die Ursache für den schnellen, weltweiten Temperaturanstieg. Allein aus den klimatischen Schwankungen, denen die Erde ausgesetzt war und ist, lässt sich das Tempo der globalen Erwärmung nicht erklären. Das sogenannte Pariser Klimaabkommen von 2015 haben mittlerweile alle 195 Staaten der Welt ratifiziert. Das erklärte Ziel ist, den globalen Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 im Vergleich zur vorindustriellen Zeit (in der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts) auf höchsten zwei Grad zu beschränken. Besser ist, unter 1,5 Grad zu bleiben. Der Stand aktuell: 1,1 Grad in rund 150 Jahren, in Deutschland sogar 1,6 Grad.

Zum Vergleich: Die größte Katastrophe in der Geschichte des Lebens auf der Erde ist das Massensterben vor 251 Millionen Jahren, bei dem mehr als 90 Prozent aller Meereslebewesen ausgestorben sind und über 75 Prozent aller Landlebewesen. Eine Hauptursache damals waren Jahrtausende mit Mega-Vulkanausbrüchen von heute unvorstellbarem Maß im heutigen Sibirien.

Wissenschaftler haben die Zeitspanne der globalen Erwärmung an der sogenannten Perm-Trias-Grenze immer wieder neu erforscht. Der aktuelle Forschungsstand besagt, dass die globale Temperatur als Folge des Treibhauseffektes, für den die Vulkanausbrüche gesorgt haben, innerhalb von 10.000 Jahren um fünf bis acht Grad gestiegen ist.

„Die Mengen an CO₂, die momentan pro Jahr ausgestoßen werden, sind etwa 14-mal höher als die Spitzenemissionen während des Aussterbens an der Perm-Trias-Grenze.“

Dr. Hana Jurikova, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Alle bisher fünf Massensterben-Episoden in der Geschichte des Lebens auf der Erde bestätigen eine Binsenweisheit, die in den Kinofilmen der Jurassic-Park/World-Reihe immer wieder zu hören ist. „Das Leben findet einen Weg.“ Völlig ausgelöscht worden ist das Leben nie. Aber bei allen fünf Massenaussterben hat es immer die dominierenden Spezies erwischt. Die Erde hingegen überlebt.

Das Pariser Klimaabkommen

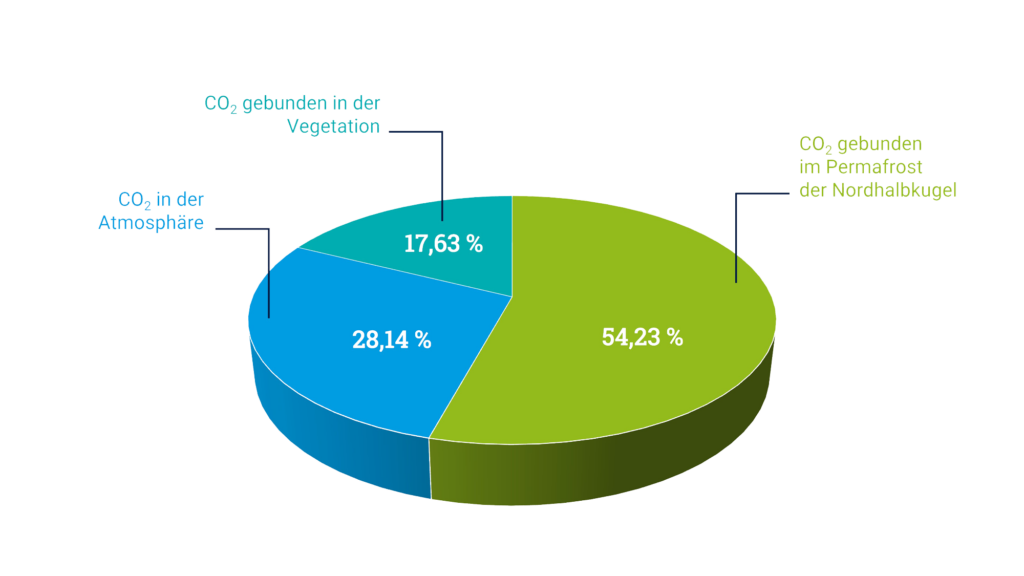

Das 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaabkommen basiert auf anerkannten Klimamodellen, die besagen, dass bei einer stärkeren Erwärmung Mechanismen in Gang kommen, die nicht mehr aufgehalten werden können. Beispielsweise das Auftauen von Permafrost-Regionen. Viele Kohlendioxid- und Methanvorkommen auf der Erde sind in Permafrostböden gebunden und werden freigesetzt, wenn das Eis schmilzt.

Das beschleunigt die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung deutlich, weil Methan genau wie Kohlendioxid (CO2) zu den klimawirksamen Gasen gehört, die in der Atmosphäre einen Treibhauseffekt verursachen. Allerdings ist es im Vergleich zum CO2, das sich Jahrhunderte oder Jahrtausende in der Atmosphäre befindet, zwar kurzlebiger, aber auch mehr als 20-mal klimawirksamer. Im Gegensatz zu den aktuellen CO2-Emissionen hätte die Menschheit dann keinen Hebel mehr, um die Klimaerwärmung zu bremsen.

Papier der Leopoldina

Das ist auch der Tenor eines Diskussionspapiers der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften, die Politik und Gesellschaft in wissenschaftlichen Fragen berät. Prof. Wolfgang Marquardt, der Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums Jülich, gehört der Leopoldina an und hat das Papier mit verfasst. „Den kritischen Zeitpunkt nicht verpassen“ heißt der Titel des Papiers, der Untertitel „Leitideen für die Transformation des Energiesystems“.

So beginnt das Papier: „Der kritische Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa die Voraussetzungen für eine Erreichung der Pariser Klimaziele schaffen können, ist bald verstrichen. Zentraler Hebel für Klimaneutralität ist die Transformation des Energiesystems und die Bereitstellung von Technologien, die dies auch weltweit ermöglichen. Entschiedenes Handeln ist umso notwendiger, als die Folgen des Klimawandels immer deutlicher spürbar werden.“

Die Kipp-Punkte des Klimas

Mit dem kritischen Zeitpunkt ist das Erreichen von klimatischen Kipp-Punkten des Erdsystems gemeint. Die haben in den Klimamodellen zur Folge, dass sich selbst verstärkende Prozesse wie das zunehmende Abtauen des Permafrosts und das damit immer stärker werdende Emittieren von klimawirksamen Gasen wie CO2 und Methan nicht mehr aufgehalten werden können. Geschieht das, dann ist eine Rückkehr zu den heutigen globalen Temperaturen für kommende Generationen nicht mehr möglich.

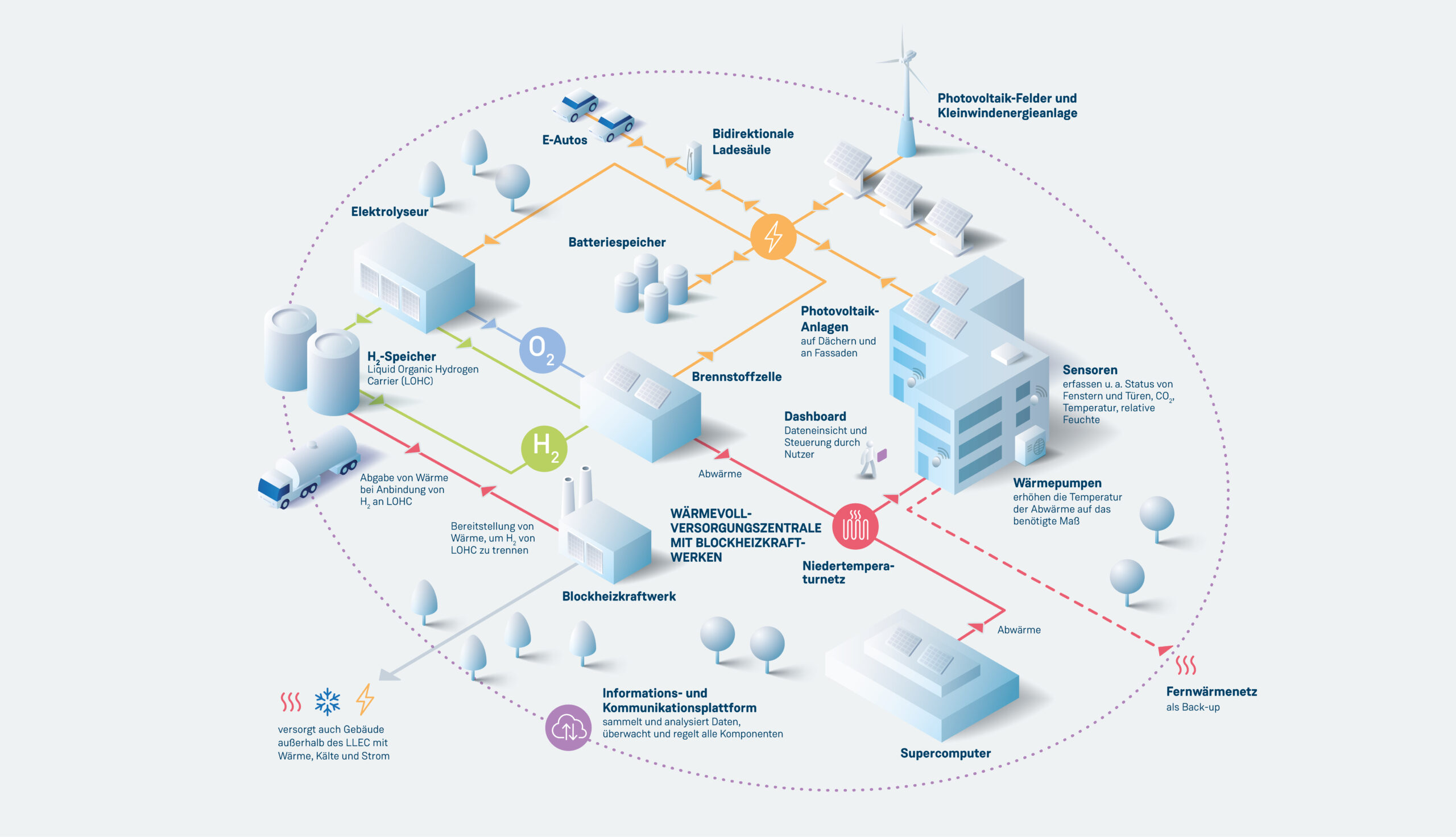

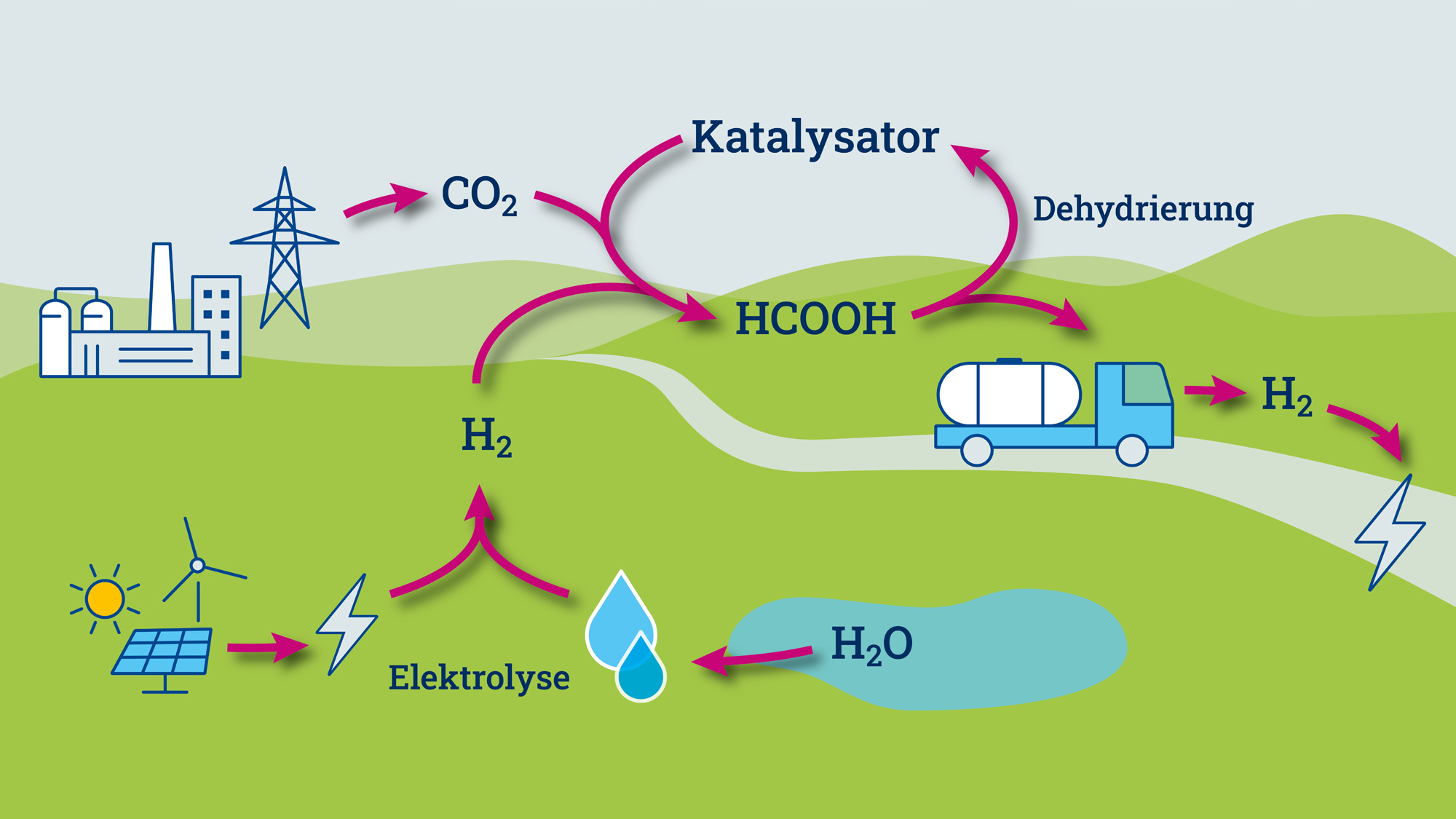

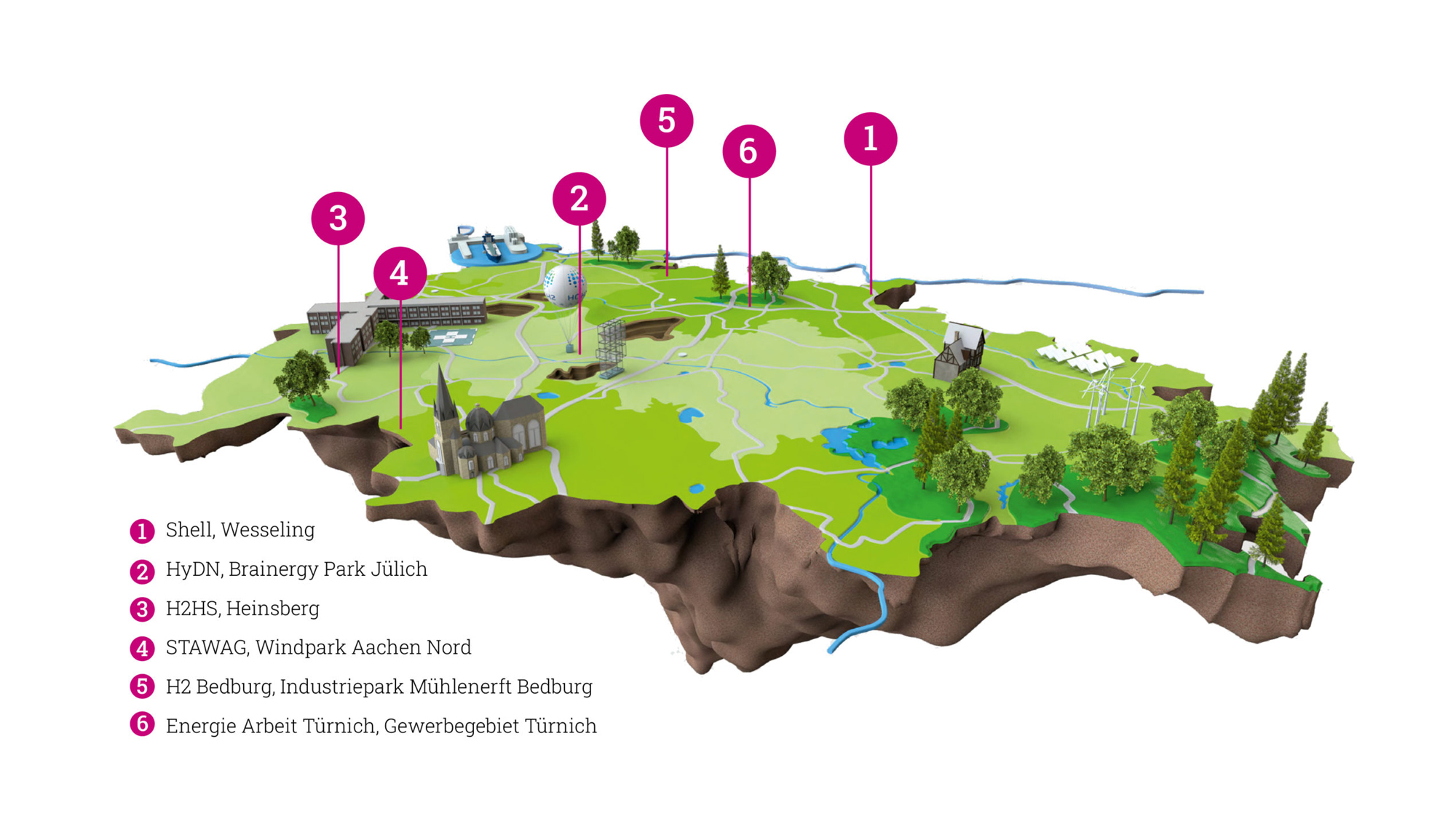

Also gilt es, das Erreichen der Kipp-Punkte zu verhindern. Das funktioniert nur mit einem Energiesystem, das ohne den Ausstoß klimawirksamer Gase funktioniert und deswegen auf regenerativen Energien und klimaneutralen Speichermethoden wie einer grünen Wasserstoffwirtschaft basiert. Mit der Arbeit an einer solchen Wasserstoffwirtschaft wollen wir einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Das Urheberrecht der auf dieser Website genutzten Bilder obliegen dem Forschungszentrum Jülich sowie der aligator kommunikation GmbH und

stock.adobe.com.